横浜院長の柏です。横浜の桜も満開ですね。みなさんぜひ外へ出て、直接桜を愛でる時間を持ちましょう。さて、成人発達障害のことについていろいろと思索にふけりながら診療にあたっているのですが、このあたりで私的に最大のテーマとなっている、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)との関係性について、現時点で考えていることをまとめてみることにします。

このテーマは先日Twitterで連続ツイートをしたところ、それなりの反響をいただいたものです。より早い情報提供を望まれる方はTwitterにて@psydrkのフォローをよろしくお願いいたします(^_^)v。

私の仮説は「ASDとADHDは根本的に別物である」ということです。DSM5から併存が認められ、統計的にも多くの者に併存があることになっていますので相当に異端の考え方ですが、私は毎年多くの方にお聞きいただいている日本精神神経学会のシンポジウムでも、2018年以降このテーマで毎年のようにお話しています。今日は、それを少々バージョンアップしたものをご紹介します。

ASDの本質は他者視点を持てないことです。ピアジェは脱中心化と言ったが、内海健先生の「母親からこちらに向かう視線に気づけないこと」がより正しく、出生後すぐの段階から起きている質的課題と考えるべきです(No.216、No.339、No.340もご参照下さい)。ASD者は他者をレファレンスすることなく育つので、独自の視点、認知行動パターンが形成されます。

一方、ADHDの本質は発達の遅れであり、量的課題。注意転導性、衝動性、多動性は乳幼児では普通、むしろ適応的とも言えます。脳がまっさらな状態では、注意点をどんどん動かし、思いつくままにどんどん動くほうが早く効率的に環世界を知ることができます。ある程度認識が進んだら、セルフコントロールして注意を集中し、落ち着いて行動したほうが効率的、と変わってくるのです。このようにより効率的に世界を知るには成長に伴い注意、衝動のセットポイントを変える必要がありますが、これがうまくできない(遅れる)のがADHD。なので、乳幼児では大多数(これがフツー)、小学生で5%、大人で2.5%となります。

見方を変えると、ADHDの本質は「時間的・空間的近眼性」といえるでしょう(No.342参照)。「今、ここ」を生きている彼ら、彼女らは近過去、近未来、目の前以外について認識する力が弱いのです。

画像研究からも、ASDの子どもでは脳が大きい(刈り込み不全説)こと(No.341)、ADHDでは逆に脳の各部位が小さいことが知られています。いずれも、成長とともに定型発達者に近づいていきます。ここでは、ASDとADHDが逆パターンを取っていることに注目されたいところ。

ではなぜ、このように正反対と思われるASDとADHDに重複例(ASD+ADHD)が存在するのでしょう。たしかに、DSMで診断すると両方の特徴を併せ持つ人は大人でも多いし、併発例でもADHD治療薬は有効です。これは私にも10年来の疑問でして、いまだに答えは出ていません。小児精神科医にとっては、併発は周知の事実であり、それが当然のことといいます。恩師の清水康夫先生もASD, ADHD,LDをブラウン管のRGBに例えて説明されていました。各特性がそのように重なって臨床像ができるのだと。

大人から入った発達障害診療医からは、典型的なASDと典型的なADHDでは佇まいの違いは対照的に見えます。こちらも恩師の加藤進昌先生は草食系と肉食系と例えられました。トム・ハートマンはADHDをハンター、定型をファーマーとしました(No.279参照)が、それでいうとASDはスーパーファーマーといっていいと思われます。幼少期の脳の大きさも対照的であり、生物学的にも進化精神医学的にも両者の併発には矛盾を感じます。しかし、目の前に併発患者が来院しているのは事実です。さあどう考えるか。

DSMの限界は、臨床症状・症候を診断に直結していることです。例えば貧血といっても、原因は鉄欠乏からがんまで多種多様で、これらすべてを貧血という診断としても治療にはつながりません。同様に、DSMがADHDと診断した者がすべて同質とは限らないのです。

というわけで、現時点での私の仮説はこう。

「本質的に両者は別者であり、DSMでASD+ADHDという診断がつく人には、ASD+二次性ADHDの人と、ADHD+二次性ASDの人がいる。」

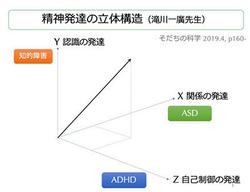

議論の前提として、DSMが語らないASDの本質は他者視線を持てないこと。ADHDの本質は自己制御(セルフコントロール)の弱さ。後者は滝川一廣先生の図にあります。この図もASDとADHDを二次元展開していますが、症状レベルではこれでいいのです。

幼少から強いASD特性を抱えた場合、こだわりから興味対象にはまるとそれ以外に注意を払えない(不注意)、興味対象のためなら後先考えず動く(多動衝動性)、他者視線を持てないので修正が効きにくく、成長過程でこのパターンが固定化されていく(ASD→二次性ADHD)。

ASDでも成長過程のどこかで他者が他者視線を持っていることに後天的に気づき、どうしても人工的にはなるが二次的に他者視線をなぞりはじめる。これが早くできるとASD特性も隠しやすくなり(隠し切ることはできず、ASD診断はつく)、二次的ADHD特性も修正される。この気づく時点がいつなのかによってASDなのかASD+二次的ADHDなのかが分かれるのかも知れないなどと考える。また、ASD特性の強い人ほどADHDの要素もあることも説明できそうです。

ここで一つ補足。定型発達では他者視線に気づく=他者から見た世界の存在に気づく→世の中を知るのに、他者のやり方を真似するのが早道。ASDではそうした世の中との接点(アンカーポイント)がないので、自分でそれを作り出す必要があります。それがこだわり、独特の認知行動パターンです。回るもの、キラキラするものを認知する、ミニカーを並べるなどの行動で形成されるパターンが彼ら、彼女らが世の中と繋がるためのアンカーポイントとなっているのです。

話を戻して、一方のADHD→二次的ASDについて。この方々は、本質的には他者視線に気づく力は持っています。しかし、ADHD特性(注意転導性、衝動性)があまりに強いため、その場その場の他者視線を見落としやすいのです。

よって、成長過程で他者視線による修正が効きにくいために二次的にASD的な状態として、社会コミュニケーションの遅れが生じる。pure ASDのように本質的な困難ではないが、こなすべき成長過程にこなしていない遅れは決定的となりえます。

以上、併発にはASD+二次的ADHDおよびADHD+二次的ASDがあるという仮説を述べました。DSMでは鑑別できず、臨床像、経過を慎重に辿ってどちらがその方の本質なのかを見極めないといけません。エビデンスは弱いが、私の臨床的直感はこれが正しいと言っているのです。

これは精神病理学というよりは進化心理学、進化精神医学の領域でしょう。発達障害や精神障害のraison d’êtreを考える作業は、エビデンスは弱いが治療を考える上で重要なことと信じ、日々の臨床にあたっています。

虹の両端。赤がより紅くなっても、青がより蒼くなってもいずれも紫に近づきます。ASDとADHDも、そんな関係のように思えるのです(No.257参照)。

いかがでしょうか?ご意見ご感想など自由にお寄せくださいね。

三寒四温のこの季節、聴きたくなるのが松任谷由実「春よ、来い」です。クリニックの有線放送でもかかっていてしんみりきます。以前に英語の歌唱をご紹介しましたが、今日は清塚信也によるピアノ編曲版でどうぞ。ではまた。

横浜院長のひとりごと No.384 ASDとADHD

コメント